L’entretien prénatal précoce (EPP) a été instauré pour répondre à un besoin fondamental : permettre à chaque femme enceinte de bénéficier, dès le début de sa grossesse, d’un espace de dialogue, d’écoute et d’orientation. Pensé comme un temps dédié à la parole plus qu’à l’examen médical, l’EPP vise à repérer précocement les besoins, à prévenir les vulnérabilités, et à favoriser une relation de confiance entre la future mère et les professionnel·les de santé.

Créé en 2007 et rendu obligatoire en mai 2020, l’EPP s’inscrit dans le parcours des 1000 premiers jours comme une étape clé. Ce rendez-vous, mené par une sage-femme ou un·e médecin dès le début de la grossesse, vise à anticiper les besoins spécifiques d’accompagnement, à repérer les besoins, et à créer un espace de confiance dès le départ.

En théorie, c’est un pilier de la prévention. En pratique, c’est encore loin d’être systématique.

Ce que disent les données sur l’entretien prénatal précoce

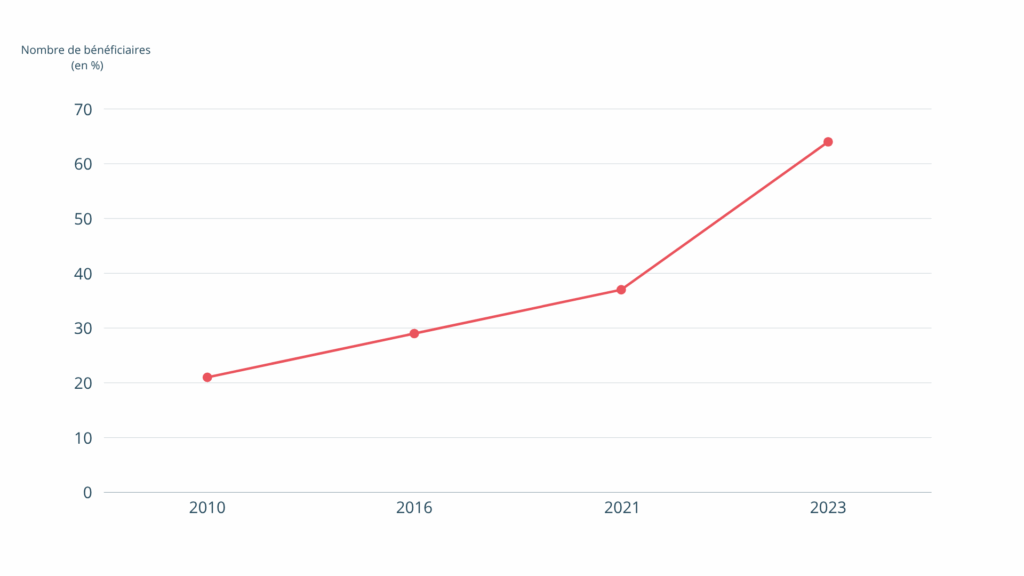

En 2023, 64 % des femmes enceintes ont bénéficié d’un EPP, selon les données du Ministère de la Santé. C’est mieux qu’en 2016, où elles n’étaient que 28,5 %, d’après l’enquête nationale périnatale. Mais cela signifie aussi qu’en 2023 plus d’un tiers des futures mères sont passées à côté de ce rendez-vous pourtant obligatoire.

Le 7e rapport de l’Enquête nationale confidentielle sur les morts maternelles, publié en avril 2024, révèle qu’un décès maternel survient tous les 4 jours en France. La première cause étant le suicide. Le rapport estime que 60 % de ces décès pourraient être évités grâce à un meilleur accompagnement des femmes, avant, pendant et après l’accouchement.

L’entretien prénatal précoce est un levier parmi d’autres pour réduire cette statistique, mais encore faut-il qu’il soit réalisé systématiquement.

Les inégalités d’accès à l’entretien prénatal précoce

L’EPP reste particulièrement inaccessible aux femmes les plus précaires, pourtant les plus susceptibles de cumuler des facteurs de vulnérabilité (isolement, violences conjugales, troubles de santé mentale, méconnaissance du système de soins…).

L’enquête nationale périnatale, publiée en 2016, mettait en évidence ces inégalités :

- Près de 30 % des femmes en situation de précarité n’avaient pas bénéficié des huit consultations prénatales recommandées,

- Seulement 18,5 % avaient eu accès à un EPP.

Par ailleurs, des disparités territoriales importantes persistent. Selon l’enquête, l’entretien prénatal précoce était nettement plus souvent réalisé dans certaines régions, comme la Nouvelle-Aquitaine (50,6 %), la Normandie (48,1 %), la Bretagne (44,8 %) ou encore la Bourgogne-Franche-Comté (42,8 %). À l’inverse, en Île-de-France, seules 28,7 % des femmes en ont bénéficié, un taux nettement inférieur aux autres régions.

Miser sur une approche proactive

Pour que l’EPP devienne enfin un dispositif accessible, systématique et efficace, il est nécessaire de repenser la manière dont les services publics vont à la rencontre des familles. Cela suppose d’adopter une logique plus proactive et plus inclusive, notamment en adoptant une approche universelle et proportionnée.

L’exemple d’Ariane : le contact universel

L’intervention Ariane consiste en un appel téléphonique d’une quinzaine de minutes, passé autour du 4e mois de grossesse par un·e professionnel·le de PMI (puéricultrice, sage-femme, éducatrice de jeunes enfants…). Il s’adresse à toutes les femmes ayant déclaré une grossesse, sans distinction. Les objectifs de cet appel sont triples :

- Augmenter la capacité à entrer en contact avec toutes les familles

- Optimiser le repérage des besoins de chacune d’entre elles via un entretien téléphonique.

- Orienter les familles en fonction des besoins repérés par le·la professionnel·le.

Ariane et EPP : deux dispositifs complémentaires

L’intervention Ariane n’est pas une alternative à l’EPP, mais une main tendue.

C’est aussi un moment privilégié pour parler de l’EPP avec les futures mères : est-il prévu ? À quelle date ? L’objectif de ce rendez-vous est-il clair pour elles ? Si ce n’est pas le cas, c’est l’occasion de lever les doutes, d’expliquer la démarche et, si besoin, de programmer l’entretien.

L’appel permet aussi de préparer le terrain. Car en 45 minutes (durée moyenne de l’EPP) il n’est pas toujours possible d’aborder tous les sujets. Grâce à l’intervention Ariane, certains sujets sensibles peuvent émerger plus tôt : épuisement, isolement, antécédents médicaux, violences conjugales, mal-être psychique…

Autant d’éléments qui permettront ensuite à la sage-femme ou au médecin qui mène l’EPP d’adapter l’échange et de prioriser les besoins.

Une intervention reconnue par la Défenseure des Droits

La décision-cadre du 28 janvier, publiée par Claire Hédon, mentionnait la généralisation de l’intervention Ariane afin de garantir un accompagnement renforcé des familles et de préserver la vocation universaliste de la PMI.

Conclusion

L’entretien prénatal précoce est un outil de prévention, mais pour qu’il tienne ses promesses, encore faut-il qu’il soit réalisé de manière systématique, accessible à toutes les femmes.

L’intervention Ariane constitue un levier pour renforcer l’efficacité de l’EPP. Elle démontre qu’avec des moyens simples, comme un appel téléphonique et une approche universelle proportionnée, il est possible de réduire les inégalités d’accès et d’agir en amont, avant que les difficultés ne s’amplifient.

0 commentaires