Il en aura fallu du temps pour que la France passe de la banalisation à la reconnaissance de la maltraitance infantile.

Cette réalité douloureuse s’est dissimulée derrière les contes et récits comme Cendrillon ou le Petit Poucet. Reflétant pourtant des aspects de maltraitance, ces histoires étaient perçues comme de simples fables, sans susciter une prise de conscience à l’époque.

Les racines de la protection de l’enfance

Durant de nombreuses années, l’attention portée aux enfants victimes de maltraitances était quasi inexistante. L’État se concentrait sur les jeunes qualifié·es de « délinquant·es », livré·es à eux·elles-mêmes dans les rues des villes et villages. Avant 1945, le sort de ces jeunes était sévère. Ils·elles étaient emprisonné·es, placé·es dans des maisons de correction…

Quelques progrès ont été réalisés, notamment grâce à la loi Roussel du 24 juillet 1889. Cette législation a marqué un premier pas important, élargissant la protection judiciaire de l’État non plus seulement aux enfants abandonné·es, mais également à ceux subissant maltraitances ou négligences.

Mais c’est l’année 1945 qui représente un tournant majeur dans l’histoire de la protection de l’enfance. Une législation sociale se met enfin en place. Cette année-là, c’est aussi la fin des bagnes d’enfants, des maisons de correction et de tous les autres centres de redressement. C’est le début d’une nouvelle ère avec l’introduction d’une justice pour mineur·es.

Les avancées se poursuivent à la fin des années 50. La protection de l’enfance se renforce grâce à deux mesures :

- La protection judiciaire est précisément définie dans l’ordonnance du 23 décembre 1958 : le juge des enfants peut protéger les plus jeunes en mettant en oeuvre des mesures d’assistance,

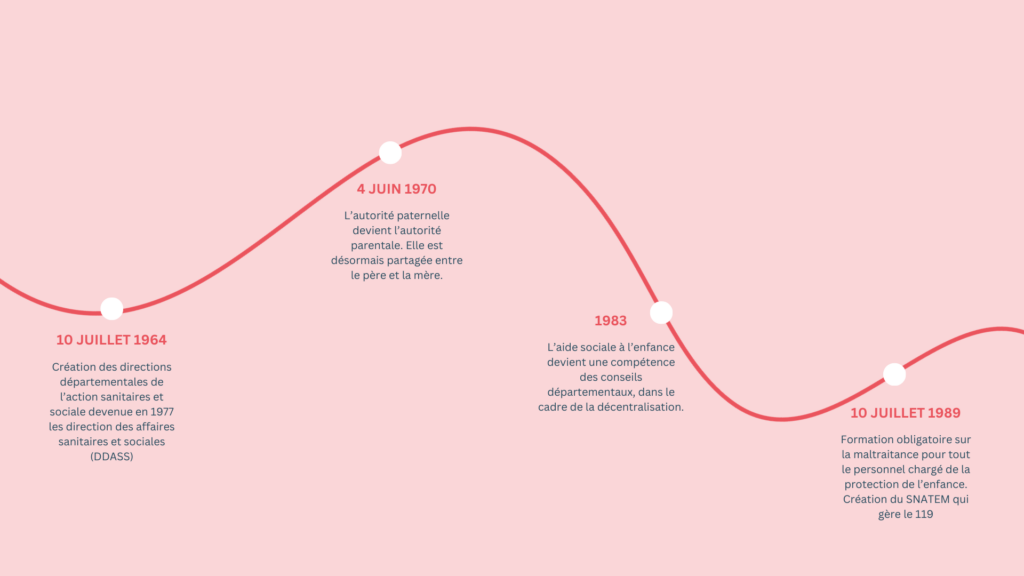

- La protection administrative est confiée aux directeurs·rices des Directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS), comme le stipule le décret du 7 janvier 1959.

Au cours de cette même période émergent les premières associations dédiées à la cause des enfants (L’Oiseau bleu, Comité Alexis-Danan, l’AFIREM).

Les années suivantes, on assiste à une succession de lois ayant toutes le même objectif : faire évoluer la protection de l’enfance.

Ces 20 dernières années, trois lois majeures ont marqué la protection de l’enfance en France.

La loi du 5 mars 2007 a posé les jalons pour une protection renforcée des mineur·es, avec trois objectifs principaux :

- intensifier les efforts de prévention,

- améliorer le système d’alerte et de signalement des cas de danger,

- diversifier les interventions auprès des enfants et de leurs familles.

Cette loi a constitué un pas important dans la prise en charge adaptée des besoins spécifiques des enfants en situation de vulnérabilité.

La loi du 14 mars 2016 a apporté des compléments essentiels à celle de 2007, en plaçant l’enfant au centre de toutes les interventions.

Elle a abordé les problématiques de cloisonnement et les inégalités territoriales dans la protection de l’enfance. Cette législation a introduit le Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE), un organisme destiné à assurer une meilleure coordination entre les différents services impliqués. Elle a également mis en place des protocoles de prévention dans chaque département et a conféré aux conseils départementaux la possibilité de saisir directement le parquet en cas de danger grave pour un enfant.

En février 2022, la loi dite Taquet a été promulguée, marquant une nouvelle étape dans la protection des enfants pris·es en charge par l’aide sociale à l’enfance. Cette loi vise à améliorer les conditions de vie des enfants protégés, en interdisant notamment les placements en hôtel et en renforçant les mesures de protection contre les violences.

Les défis de la protection de l’enfance persistent

Malgré les ambitions élevées des législations récentes, la protection de l’enfance en France continue de faire face à d’importants défis. Les chiffres récents, issus d’un dossier publié par la DREES en octobre dernier, mettent en lumière certaines de ces difficultés persistantes.

Depuis 1996, le nombre d’enfants bénéficiant de mesures de protection a connu une hausse considérable. En 25 ans, on observe une augmentation de 43%, passant à environ 377,000 mesures d’aide sociale à l’enfance (ASE) enregistrées en décembre 2021. Cela signifie qu’en France, 1 enfant sur 40 est désormais suivi·e par les services de protection de l’enfance, soulignant l’ampleur croissante du besoin de protection et d’intervention.

Paradoxalement, cette augmentation des besoins de prise en charge ne s’est pas accompagnée d’une hausse proportionnelle de l’embauche de personnel. Une récente enquête menée par l’Uniopss (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux) révèle une pénurie alarmante de professionnel·les en France. Selon cette étude, 97% des établissements feraient face à des difficultés de recrutement, ce qui entrave leur capacité à répondre efficacement aux besoins croissants de placement et favorise la discontinuité relationnelle.

Ainsi, les capacités d’accueil sont réduites alors que les placements se font de plus en plus nombreux.

Les solutions temporaires

Pour pallier cette situation, de nombreux établissements se tournent vers des solutions temporaires comme le recours à l’intérim et l’embauche de professionnel·les non formé·es, des mesures qui peuvent compromettre la qualité et l’efficacité de la prise en charge des enfants. Cette réalité met en lumière un décalage entre les objectifs des réformes législatives et les ressources humaines disponibles, soulignant le besoin urgent de stratégies pour améliorer l’attractivité du secteur de la protection de l’enfance.

Aujourd’hui, il est évident que la formation des professionnel·les, bien qu’essentielle, ne représente pas la seule solution aux dysfonctionnements rencontrés dans le domaine de la protection de l’enfance. Il est crucial de garantir la sécurité des professionnel·les sur le terrain, y compris des cadres, en mettant en place un environnement de travail protecteur. Cette approche, désignée sous le terme de “chaîne de sécurité”, implique que l’institution elle-même doit jouer un rôle actif dans la protection et le soutien de son personnel, assurant ainsi une meilleure prise en charge des enfants placé·es.

Le dernier rapport d’Isabelle Santiago

Le 8 avril 2025, la commission parlementaire, présidée par Laure Miller et rapportée par Isabelle Santiago, a rendu son rapport sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance. Après un an d’enquête et plus de 60 auditions, le constat est sans appel : le secteur est en crise. Et ce sont les enfants qui en paient le prix.

Isabelle Santiago, députée engagée de longue date sur ces enjeux, espère que ce travail débouchera, cette fois, vers des réformes concrètes. Car aujourd’hui, ce ne sont pas les constats qui manquent. Ce qui fait défaut, ce sont des actions claires, prioritaires, et enfin mises en œuvre pour résoudre les dysfonctionnements de l’aide sociale à l’enfance.

Au total, le rapport formule pas moins de 92 recommandations pour remettre le secteur sur pieds. Autant de recommandations que nous avons lues et décortiquées dans cet article : Rapport sur les dysfonctionnements de l’aide sociale à l’enfance : notre décryptage

La solution de Kalia pour faire évoluer la protection de l’enfance

L’équipe de l’Agence Kalía est prête à faire bouger les lignes. Début 2024, une nouvelle démarche a vu le jour : Les Matriochkas

L’objectif ? Proposer aux professionnel·les et aux cadres de la protection de l’enfance une démarche écosystémique permettant de les sécuriser en amont, pendant et après l’exercice de leur mission, pour augmenter leur sécurité au travail, leurs compétences professionnelles, leur qualité de vie au travail et, ultimement, la qualité des services.

Si le dernier rapport sur la situation de crise de la protection de l’enfance, nous pensons que ce secteur peut se relever. À condition de poser des actes nets, concrets, cohérents. Et de les poser maintenant.

La première urgence étant de soutenir et sécuriser les professionnel·les. Parce que quand ils vacillent, c’est tout le système qui s’effondre. Sans eux·elles, aucune protection durable. Sans eux·elles, aucune sécurité pour les enfants. Il est temps de reconstruire une chaîne de sécurité, solide, fiable, continue. Un cadre où chacun·e est soutenu·e et soutenant·e.

Sources :

Pénurie de professionnels en protection de l’enfance : une situation alarmante ! (2023, 23 novembre). Uniopss. https://www.uniopss.asso.fr/actualites/penurie-de-professionnels-en-protection-de-lenfance-situation-alarmante

L’aide sociale à l’enfance – Edition 2023. DREES. https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2023-10/DD115.pdf

Hassani, A., Letoret, A. & Morellec, J. (2009). Protection maternelle et infantile : De la promotion de la santé à la protection de l’enfance.

0 commentaires