À travers les réseaux sociaux, à la télévision, dans la presse,… la communication est omniprésente dans notre société. Son importance capitale ne doit pas être sous-estimée, notamment dans le domaine de la santé publique. En effet, une communication en santé publique claire et efficace peut avoir un impact majeur sur la prévention des maladies, la promotion de la santé,…

Mais, soyons honnêtes : ce n’est pas toujours une tâche facile. Entre le jargon médical, les différentes cibles, et la désinformation, le défi est de taille.

Dans cet article, nous allons explorer l’importance de la communication en santé publique, et les bonnes pratiques pour communiquer efficacement avec le grand public et/ou avec les partenaires.

Quelques définitions

Selon le dictionnaire du Larousse, la communication consiste à “faire savoir quelque chose à quelqu’un, le lui révéler, lui en donner connaissance ; transmettre, divulguer”

Dans le domaine de la santé, la communication se définit comme “l’étude et l’utilisation de stratégies de communications interpersonnelles, organisationnelles et médiatiques visant à informer et à influencer les décisions individuelles et collectives propices à l’amélioration de la santé.” [1]

Les objectifs de la communication en santé publique

Depuis les années 70, les communications en santé publique ne cessent de se développer, toutes dans le but d’informer un large public et donner une visibilité aux problèmes de santé. En informant la population sur les risques et les moyens de prévention à leur disposition, la communication joue un rôle d’accompagnateur. En effet, elle doit permettre de provoquer un changement de comportement favorable à la santé. Individuellement, elle doit permettre à chacun de devenir acteur·rice de sa santé en offrant la possibilité de se poser les bonnes questions.

Cependant, avant de diffuser ses outils de communication au grand public, il est nécessaire de connaître les bonnes pratiques à suivre pour une communication accessible pour tous·tes.

La littératie en santé

Qu’est que la littératie en santé ?

Selon l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) la littératie, c’est

“l’aptitude à comprendre et à utiliser l’information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité en vue d’atteindre des buts personnels et d’étendre ses connaissances et ses capacités” [2]

Selon la dernière enquête PIAAC (Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes) menée en 2012 auprès des pays membres de l’OCDE, près de 22% des adultes français·es âgé·es de 16 à 65 ans auraient un faible niveau de littératie, bien au-dessus de la moyenne des pays participants qui s’élève à 16%. [3]

L’étude démontre aussi qu’il existe une corrélation entre le niveau de littératie et le niveau de diplôme. Un·e individu·e plus diplômé·e aura, généralement, un niveau plus élevé. Quant aux origines, on remarque une forte différence de compétences entre les individu·es né·es à l’étranger et ceux·celles né·es en France.

En savoir plus sur le concept de “littératie en santé”

Au même titre que la littératie informatique, juridique ou numérique, il existe aussi la littératie en santé. Ce concept a été défini en 2012 par Sørensen :

« La littératie en santé, intimement liée à la littératie, représente les connaissances, la motivation et les compétences permettant d’accéder, comprendre, évaluer et appliquer de l’information dans le domaine de la santé ; pour ensuite se forger un jugement et prendre une décision en termes de soins de santé, de prévention et de promotion de la santé, dans le but de maintenir et promouvoir sa qualité de vie tout au long de son existence » [4]

D’après une enquête européenne sur la littératie en santé, en Europe, 12% des individu·es interrogé·es auraient un niveau de littératie en santé insuffisant et 35% auraient un niveau limité [5]. Or, un faible niveau de littératie limite l’accès à l’information pour les individu·es et les expose davantage à un risque de problèmes de santé. Un faible niveau de compétence en lecture et écriture a également un impact négatif sur les comportements de santé, tels que les addictions, ainsi que sur l’utilisation des services de santé et de prévention.

Chaque jour, nous sommes susceptibles d’être confrontés à des problématiques liées à la santé, mais comme le révèle cette étude, nous ne sommes pas tous·tes égaux·les quant à la manière d’agir et cela continue de creuser les inégalités sociales de santé.

Des outils de communication accessibles

Focus sur le contenu

Dans le domaine de la santé publique, communiquer ne se fait pas au hasard. Il faut être vigilant·e sur le contenu des supports de communication pour faire en sorte que l’information soit compréhensible par le plus grand nombre, y compris par les individu·es ayant un faible niveau de littératie.

Voici quelques recommandations :

- Donner des informations qui vont à l’essentiel et se mettre dans la peau du lecteur·rice en se demandant quelles questions risque-t-il·elle de se poser.

- Employer des mots courts et utilisés dans la vie quotidienne plutôt que d’utiliser des termes spécifiques

- Si l’utilisation de termes plus complexes est nécessaire, veiller à les expliquer grâce à de courtes définitions

- Ne pas ajouter de mots superflus, cela risquerait de compliquer la compréhension de la phrase

- Privilégier phrases à la forme active, affirmatives et construites simplement avec un sujet, un verbe et un complément.

Enfin, le contenu doit être organisé logiquement et structuré grâce à des titres et sous-titres explicites.

Focus sur la forme

Une fois le contenu rédigé, il faut maintenant mettre en forme le support de communication. Aussi important que le contenu, la mise en forme doit être réfléchie pour assurer sa bonne lisibilité.

Voici quelques recommandations (liste non exhaustive) :

- Utiliser des typographies simples de type “bâton”

- Mettre en évidence les informations importantes grâce à des repères tels le gras, des encadrés colorés, des fléchages, …

- Créer de l’espace entre les lignes de textes

- Opter pour des codes couleurs connus tels que le vert et le rouge par exemple

- S’assurer que les contrastes sont assez élevés pour faciliter la lecture

Si vous souhaitez davantage de détail sur la construction de vos supports de communication, nous vous conseillons le guide “Communiquer pour tous : guide pour une information accessible”

Evaluer ses supports de communication : l’exemple de la PMI

Nous sommes conscients que l’accessibilité est primordiale dans le domaine de la santé et c’est pourquoi l’évaluation de la communication a été intégrée à la démarche Petits pas, Grands pas® .

En France, les services de PMI ont une vocation universelle de prévention et de promotion de la santé. Un de leur défi est de rendre l’information accessible et compréhensible du plus grand nombre des familles et/ou des partenaires.

La qualité de l’information transmise dans les supports de communication des 102 services de PMI en France a fait l’objet d’une étude nationale en 2016. Vous pouvez la retrouver dans l’onglet publications scientifiques.

Celle-ci a révélé que, si la forme des documents est plutôt efficace en général, la plupart des documents comportent des messages complexes, peu clairs, passifs au risque de menacer l’accès même à leurs actions.

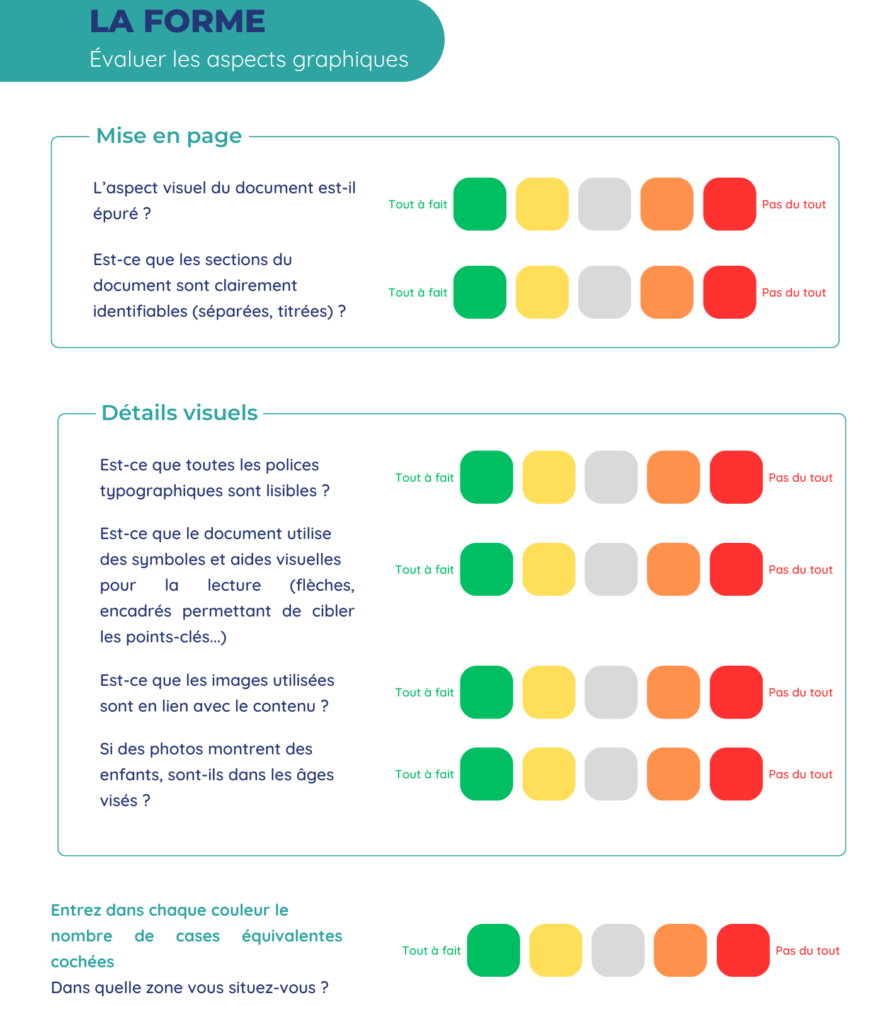

La grille PEMAT-PMI

Pour cette étude, l’équipe de recherche s’est appuyée sur la grille d’analyse “Patient Education Material Assessment Tool” (PEMAT) définie par l'”Agency Healthcare Research and Quality”.

Initialement utilisée pour l’évaluation de documents dans le champ de l’éducation thérapeutique, 2 composantes ont été conservées pour l’analyse des documents de communication en PMI : la compréhensibilité et la capacité à susciter un comportement.

Un outil centré autour de l’analyse de supports de communication en PMI a alors été développé dans le cadre de la démarche Petits pas, Grands pas®, en lien avec la grille PEMAT existante.

Ci-dessous un extrait :

Cet outil permet ainsi aux professionnel·les d’évaluer leurs supports de communication, de privilégier un regard croisé avec les partenaires et les usager·es, et enfin de faire évoluer ces outils afin de répondre aux principes de précaution universelle.

Dans la démarche, la méthode se divise en 3 temps :

- Évaluer sa communication à l’aide de la grille d’analyse

- Renforcer sa communication en identifiant ses points forts et en proposant des axes d’amélioration

- Optimiser ses outils visuels

Pour découvrir comment les départements ont utilisé cette grille, plongez dans nos études de cas : avant/après de leurs plaquettes, initiatives de communication… c’est du concret, et ça peut donner des idées !

Sources :

[1]https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2007-1-page-31.htm#:~:text=La%20communication%20pour%20la%20sant%C3%A9,l%27am%C3%A9lioration%20de%20la%20sant%C3%A9.

[2] https://www.oecd.org/fr/education/innovation-education/39438013.pdf

[3]https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_plen_060717_litteratie_en_sante_v_diffusee_env_pmc_2304_vuap_24_250418.pdf

[4] et [5] La littératie en santé : un concept critique pour la santé publique, par Stephan Van den Broucke

0 commentaires